8月、私たちは過去を振り返り、平和の尊さを改めて心に刻む月といえます。

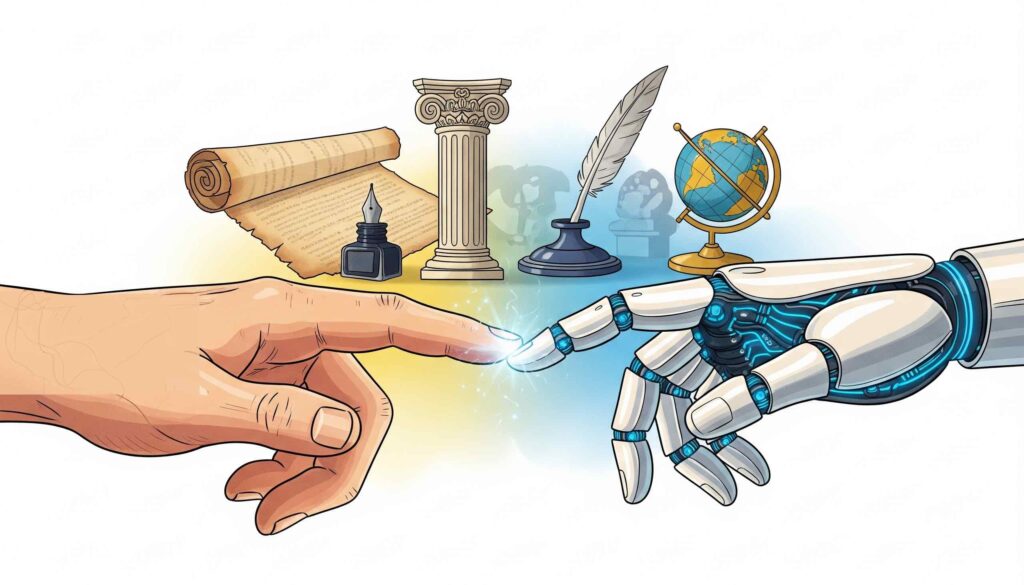

戦争体験者の高齢化が進む中、その生きた証言や記憶を未来にどう語り継いでいくかという課題は、年々重要性を増しています。近年、AI技術がこの課題に新たな解決策をもたらしつつあります。生成AIやVR/AR技術は、文字や写真だけでは伝えきれなかった当時の人々の「声」や「感情」を、よりリアルな形で再現し、次世代へとつなぐ可能性を秘めているからです。

本記事では、AIが果たす歴史保存の役割、特に戦争体験の記録における可能性と課題、そしてこれからの展望について考えていきたいと思います。

・歴史や史料、文化財に興味のある方

・AI技術の新たな可能性について関心のある方

・最先端技術がどのように社会課題を解決できるか知りたい方

歴史を「リアル」に伝えるためのテクノロジー

歴史的な出来事や戦争体験を後世に伝えるために、AIをはじめとする新しいテクノロジーが重要な役割を果たしつつあります。記録を保存するだけでなく、それを「リアル」に再現することが求められています。

この章では、AIだけでなく、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)、音声認識などの技術がどのように活用されているのか、未来の歴史保存に必要なテクノロジーについて紹介していきます。

◇ AIが果たす歴史保存の重要な役割

AI技術は、歴史的記録を保存するだけでなく、それをインタラクティブかつ「リアル」に再現する重要な役割を果たしています。AIは、膨大なデータを迅速に処理し、記録のデジタル化やアーカイブ作業を効率化します。

特に戦争体験や歴史的証言などは、数十年、あるいは数百年後にも伝えるべき価値があるため、AIによる正確な保存とアクセスの提供が不可欠です。

🎞「記憶の解凍」プロジェクト

東京大学の「記憶の解凍」プロジェクトでは、戦争や過去の出来事を保存するためにAI技術を活用しています。このプロジェクトでは、モノクロ写真をAIでカラー化するだけでなく、戦争体験者の証言や映像をAIが解析し、よりリアルな再現を目指しています。

年々失われつつある戦争体験や過去の記録を、AIを使って記録された音声や映像をデジタル化し、証言者の感情や背景を掘り下げる作業が行われています。これにより、単なる記録としての保存にとどまらず、過去の出来事を豊かに、より深く伝えることが可能になります。

参照元:ニッポンドットコム – 戦時の白黒写真をAIでカラー化:広島出身の大学生と東大教授が挑む「記憶の解凍」

◇ VRとAR技術の活用 — 歴史の「体験」を再現する

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術は、歴史的な出来事や戦争体験を「体験」ベースで再現するために、非常に有効な手段となっています。これらの技術を使うことで、歴史的出来事を単なる文字や映像で伝えるのではなく、実際にその場に立っているかのような感覚を味わうことができるからです。特に戦争や重大な歴史的出来事では、その場の雰囲気や感情を伝えることが重要であり、VRやARがその役割を果たします。

日本の「平和記念資料館」では、VRを使った戦争体験の再現を行っており、来館者はVRゴーグルを装着して過去の戦場やその時の人々の生活を体験することができます。単なる教科書の記述や映像では伝えきれない「その場の臨場感」を感じることができ、学習効果が飛躍的に向上すると考えられます。

◇ 音声認識技術の進化 — 戦争体験の保存と検索性の向上

音声認識技術の進化により、戦争体験などの証言をより正確に保存し、簡単に検索できるようになっています。具体的には、インタビューや証言の文字起こしや、音声データを簡単にデジタル化して保存することが可能です。また、ユーザーが特定のキーワードやフレーズを検索して、過去の証言を迅速に引き出せるようになっています。

例えば、AIを活用した音声認識技術を用いた戦争体験の保存では、重要な証言や記録を検索可能なデータベースとして整理することができ、後世の研究者や一般の人々が迅速にアクセスできる環境が整備されています。

何十年も前のモノクロ写真がAIによって当時の色彩を取り戻すなんて、素晴らしい技術です!自分にとっては知らない記憶ですが、実際の写真を見ると自然と温かい気持ちになりました。

AIを使用した記録保存 — 優れた点と課題

AIは歴史的記録を保存するために革命的な役割を果たしています。特に過去の戦争体験や重要な証言をデジタル化して後世に伝えるために、AIの力を活用することが急務となっています。しかし、AIによる記録保存にはメリットだけでなく、解決すべき課題も存在します。

この章では、AIを活用した記録保存の優れた点と課題について詳しく探っていきます。

メリット:効率性とアクセス性の向上

AI技術を活用した歴史的記録の保存は、過去の証言や映像をデジタル化し、解析・再現することで、より深い理解と体験を提供する手段として注目されています。

従来の方法では、手作業で整理し、保存するのに膨大な時間と労力が必要でしたが、AIを活用することでその過程が効率化され、迅速に情報を保存・整理することが可能になって一元管理するのに役立っています。

課題①:感情やニュアンスの再現が難しい

戦争体験や歴史的証言は、その場の感情や背景に深い意味が込められています。

AIは言葉やデータを解析し、文字や映像に変換する能力に優れていますが、証言者が感じた怒りや悲しみ、恐怖といった感情のニュアンスを完全に再現するのは難しいのです。

課題②:プライバシーとセキュリティの問題

歴史的な証言や戦争体験をデジタル化することは、非常に価値があるものですが、その過程で収集される個人情報やセンシティブなデータをどのように守るかが大きな課題です。

データが漏洩したり、悪用されたりするリスクを最小限に抑えるためには、強固なセキュリティ対策とプライバシー保護が必要と考えます。

これらの課題は、AI技術の進化とともに解決されることが期待されていますが、すぐに起こることではありません。すべての業務をAIに置き換えようとせず、部分的な効率化から始めることが良さそうです!

海外の取り組み —「Dimensions in Testimony」の革新

世界中で、歴史的な証言や戦争体験を次世代に伝えるための取り組みが進んでいます。中でも、アメリカの「Dimensions in Testimony」プロジェクトは、AI技術を駆使し、ホロコースト生存者の証言をインタラクティブに体験できる画期的なプロジェクトです。

この章では、このプロジェクトを中心にAIと関連技術がどのように歴史的記録の保存と伝承に貢献しているかを見ていきたいと思います。

「Dimensions in Testimony」プロジェクトの概要

このプロジェクトでは、実際のホロコースト生存者の証言を3D映像として記録し、視聴者が質問をするとAIがその質問に対して答える形式で証言が進行します。これにより、証言者が生きているかのようにインタラクティブにやり取りでき、記録が生きたものとして伝えられるのです。

AIによる自然言語処理技術が使用されており、質問に応じて証言が動的に進む仕組みになっている為、単なる映像や音声記録にとどまらず、証言者と対話できる「リアル」な体験を提供できると言えます。

[ 特徴 ]インタラクティブ技術による証言の再現

「Dimensions in Testimony」では、AI技術によって、証言者が持っている膨大な情報から最適な回答を引き出すことができます。従来の証言映像では、録画された言葉を視聴するだけであり、能動的な学びや理解は得られませんでした。

しかし、AIが証言者の言葉や感情を分析し、視聴者が質問を投げかけると、それに応じて証言が展開する仕組みが導入されています。これにより、歴史をより「体験」することが可能になります。この体験により、視聴者は歴史的な出来事に関する深い理解を得るとともに、その時代背景や感情をよりディープに感じることができるのです。

[ 未来 ]証言保存における新たな可能性

「Dimensions in Testimony」をはじめとする技術的革新は、証言保存の新たな未来を切り開いています。

AIとAR、VRなどの技術が加わることで、さらに進化した保存方法が登場する可能性があります。これまでの証言保存方法は、記録として残すだけの静的なものが多かったのに対し、AIやインタラクティブ技術を活用した保存方法は、体験型であり、学習者にとってはより深い理解を促します。

また、これらの技術が進化することで、証言保存の範囲や精度が大きく向上し、記録がよりリアルで臨場感のあるものになります。

過去の悲惨な出来事を繰り返さない為に、最新技術を駆使して証言者たちの言葉を語り継ぐことは我々日本人にとっても大事なことだと感じます。

今後の展望 — AI技術の進化と歴史保存の未来

AI技術の進化は、歴史の保存方法に革命をもたらしています。今後、どのような進展が期待され、どのように歴史的記録が再現されるのか、未来におけるAI技術の役割はますます重要になってきます。

この章では、これからの技術進化と、それが歴史保存に与える影響について考えていきます。

その1:AI技術の進化と記録保存の精度向上

現在、AI技術は大量のデータを迅速に処理し、情報を高精度で解析・再現する能力を持っています。これにより、単なる記録保存だけでなく、過去の出来事や証言の「質感」や「ニュアンス」をも再現することが可能になります。

例えば、AIを活用した自然言語処理技術(NLP)の進化により、過去の証言や文献に込められた感情や背景情報をさらに深く解析できるようになれば、「視覚的」や「聴覚的」に表現することができるようになる、と考えられています。AIによる分析が進むことで、過去の出来事をより豊かに再現でき、学習者にとってはより深い理解を得ることが可能になると言えます。

その2:インタラクティブ技術の進化

インタラクティブ技術(AI、VR、AR)の進化により、歴史保存がより「体験型」となり、視覚・聴覚・感情を交えた深い理解を促進する未来が広がります。これらの技術が進化することで、学習者が単に過去を学ぶのではなく、過去を「体験」できるようになります。特に、VRやARによる没入型体験は、歴史をより実感的に理解するための重要な手段として期待されています。

VR技術が進化することで、ユーザーが過去の歴史的瞬間を目の前で擬似体験できるようになります。さらに、AI技術を組み合わせることで、ユーザーが質問を投げかけると、その場面に関連した情報をリアルタイムで提供することが可能となります。このような技術の進化により、未来の歴史教育や保存方法がよりインタラクティブで深いものになると期待されています。

その3:歴史保存の「感情的な深さ」を再現する未来

AIが感情を理解し、過去の証言者が感じた感情や体験をより忠実に再現できるようになると、歴史的記録は単なる事実の羅列ではなく、人々の心に響く「生きた記録」として再現されます。

AIの感情認識技術は、過去の証言を分析してその感情的背景を抽出し、視覚や音声として再現することができます。これにより、戦争や重大な歴史的出来事の証言をただ記録するのではなく、証言者の感情や視点をも忠実に伝えることができるようになります。AIが感情を認識する能力が進化することで、歴史保存はより人間的で感動的なものとなるでしょう。

最後に振り返り…

過去の記録をどのように保存し、次世代に伝えるかという課題に対して、AIは大きな可能性を秘めています。しかし、AIを利用した保存にはいくつかの課題もあります。

最後の章では、AI技術が歴史保存にどのような可能性をもたらし、またどのような課題を乗り越える必要があるのかをまとめていきます。

◇ AIがもたらす歴史保存の新しい可能性

◇ AIによる記録保存の課題とは

◇ 未来の歴史保存 — AIと人間の協力がカギ

【AI導入サポート】IAJにおまかせ!こちらからお気軽にお問合せください >>

よくある質問と回答

- AIが歴史の感情やニュアンスを再現するのは難しいと言われていますが、なぜですか?

-

AIは非常に多くのデータを処理し、情報を解析する能力には優れていますが、感情やニュアンスのような微妙な違いを完全に再現するのは難しいです。人間が感じる感情の複雑さや背景をAIが十分に理解することはまだ不完全であり、そこに限界があります。

- AR技術が戦争体験を再現する方法について、具体的な事例を知りたいです

-

AR技術を使った戦争体験の再現には、実際の戦場跡地や記念碑にスマートフォンをかざすと、当時の戦闘シーンや状況を重ね合わせることができる展示があります。これにより、来館者は過去の戦場を実際に目の前で「見る」ことができ、その歴史をより深く理解できます。

- AIによる歴史保存において、プライバシーの問題はどのように対処されていますか?

-

収集された証言や映像は個人情報が含まれている場合がある為、データの取り扱いには慎重を期し、暗号化技術やアクセス制限を利用してプライバシーを保護する必要があります。また、ユーザーに同意を得るプロセスが必要です。

【まとめ】

今回の記事について振り返ります。

現在日本でも戦争体験などを語り継ぐ人が減っており、生きた証言をどのように後世に伝えていくかは課題になっています。そういったものの一番の敵は「無関心」であり、AI技術によって歴史保存が大きく発展し、人々の心へより強く・広く訴えていくきっかけになることを願います。

<<IAJってどんな会社?>>

創業以来24年、専門知識が少ないジャンルでもお客様とお話ししながら伴走していくようなスタイルで、必要であればコード解析から行い、最新技術を取り入れながら、お客様のご要望(課題)を限りなく近い形で実現してまいりました。

おかげさまで、得意ジャンルはこれ、といった特化型な開発会社ではありませんが、 様々な業界のシステム開発を任せていただき、月間ユーザー200万人以上規模のポイント制度を用いたアプリ開発や1000万人規模のシステム開発をはじめ、多数のiOSやAndroidのアプリ開発や規模の大きなシステム開発などの実績を積んでまいりました。

私たちの強みは、実際に今後も時代に沿ってサービスも成長させていけるようなインフラ面も考慮した開発を行っている点で、実際にリプレイスを行いながら十数年にわたって運用しているサービスもございます。

他にも、元々は他社で構築したサービスのリプレイスについても実績はございますので、ぜひ一度、私たちに検討されているシステムについてご相談してみませんか?